엔니오 모리코네.

40대 이상의 중년이라면

그들이 가진 정서와 감성의 상당부분 지분을 차지하는 것이

엔니오 모리코네의 음악, 그의 영화 음악이라는데 이견은 거의 없을 것 같다.

물론 그 아래 젊은 세대에게도 그의 음악적 영향력은 막강하다.

해가 지나고 시간이 또 흘러가도 많은 예술가들은 그의 음악에

자신의 창조적 상상력을 조금씩 보태고 있으니 말이다.

그의 생전 인터뷰, 함께 작업한 사람들과의 인터뷰

여기에 영화 장면을 더해

조각보처럼 만들어진 영화 엔니오 더 마에스트로.

대사나 자막이 없어도 그저 음악을 듣는 것만으로도

2시간 30분에 이르는 러닝 타임 내내 가슴이 두근거리고 벅차오르는,

마음 어디 한켠이 아릿하게 저며오는 작품이다.

그와 함께 작업했던, 그를 기억하는 이들의 찬사가 이어지는데

어느 하나 과장된 것도, 넘치는 것도 없다.

인생의 사운드 트랙, 내면에 말을 거는 음악, 신을 느끼게 하는 음악...

특히 신을 느끼게 한다는 부분에서 가브리엘의 오보... 말 뭐...

러브 테마, 데보라의 테마, 라 칼리파는 내 인생의 사운드트랙이 되어왔다고

감히 말할 수 있는 곡들이다.

동시에 황야의 무법자, 언터처블, 헤이트풀8이 다 그의 음악이라니 말이 되냐고.

어느 작품에서든 새로운 실험과 시도로 세상을 놀래켰던 동시에

어떤 작품이든 그임을 알 수 있는 뚜렷한 인장을 남겼던 지극히 노력하는 천재.

영화 속 누군가의 언급처럼 그의 음악은 새로운 세상을 만들었고

그 세상을 보는 사람은 그저 빨려들 수 밖에 없었다.

18세기에 신이 내린 선물이 모차르트 베토벤이라면

20세기에 신이 내린 선물이 엔니오 모리코네라고 하면 과한걸까.

2시간 30분이 다 되어가는 즈음 언제부턴가 모르게 눈물이 흐르고 있다는 것을 깨달았다.

그런데 이 눈물, 그의 인생과 음악에 감동한 부분도 있지만 약간의 불순물도 섞여 있다.

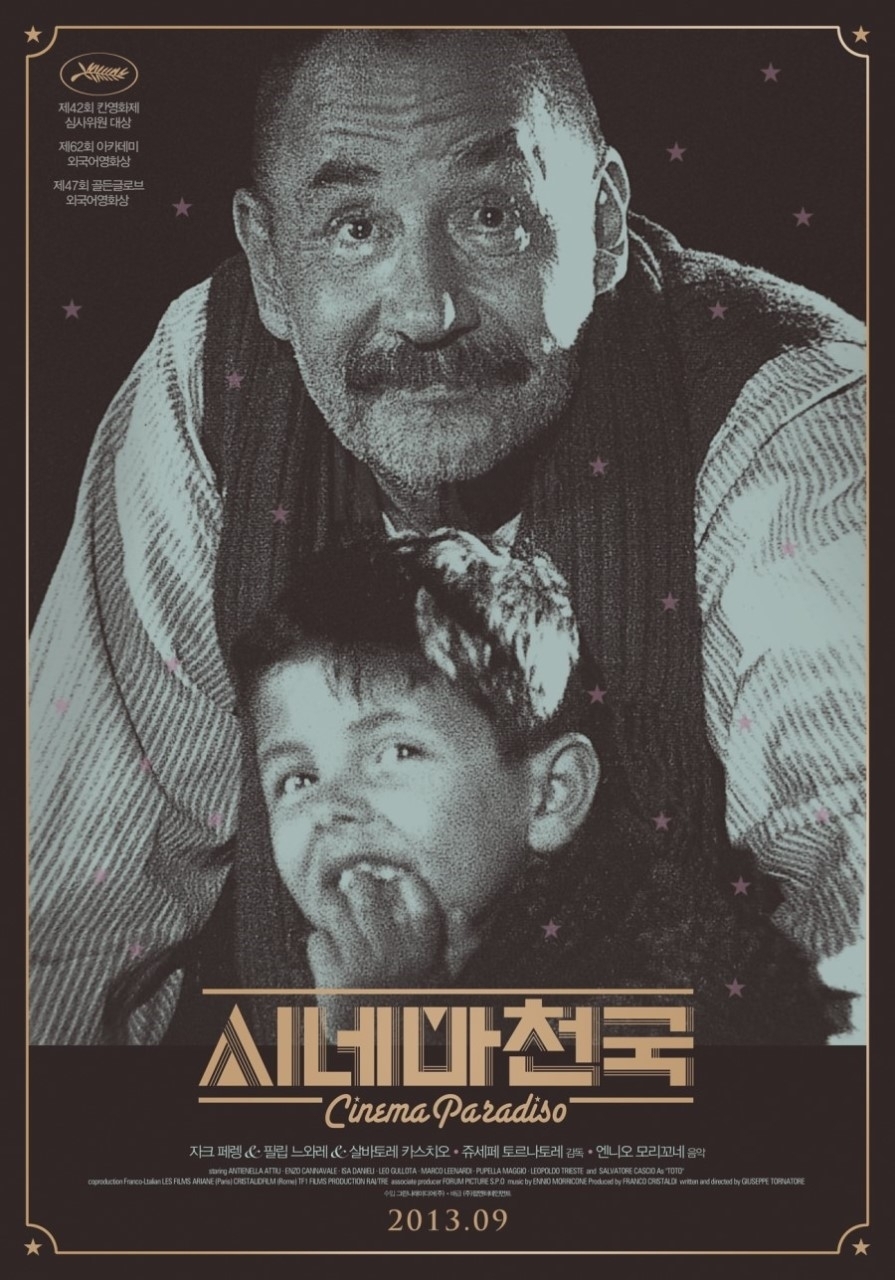

순식간에 지나간 내 지난날에 대한 아쉬움, 허무와 공허함 비슷한 감정 찌꺼기, 미래에 대한 고민 등등 말이다. 또 그 순간을 비집고 지금 내 모습은 시네마 천국의 마지막 부분에서 알프레도의 필름을 보며 추억과 그리움에 눈물짓던 나이 든 토토같은건가 하는 잡생각까지. 그냥 닦고 말았으면 좋았을 것을, 잠시 내가 왜 눈물을 흘리고 있을까 생각하다 총체적 난국이 되고 말았다.

그렇게 영화 막판에 집중을 흩트리고 있던 사이 죽비같은 가르침이 조용히 내려쳤다.

흰색, 빈 악보를 보면 어떤 곡을 써야 할지, 무엇을 적어야 할지, 뭘 찾아야 할지, 어디로 나가야 할지... 그는 늘 괴롭다고 했다. 그리고 그 답은 알 수 없지만 그렇게 더 쓰고, 더 다듬고, 더 나가야 했다고 말했다. 그같은 천재도 자신이 해야 하는 매일의 일 앞에서 괴로워했다니. 잡문 나부랭이 쓰면서 매일 기사가 써지네 마네, 안써져서 미치겠다는 둥 핑계와 변명을 습관처럼 입에 달고 사는 나. 누구나 생업으로 삼는 무언가는 매번 힘들고 어려운 것이 당연한 것이다. 저런 거인도 그런 괴로움과 고통 속에서 하루하루를 버텨나가는데 말이다. 그렇다면 결론은, 어렵고 힘든거 누구에게나 당연하니 닥치고 그냥 주어진 일 열심히 하자..... ㅠㅠ. 물론 이 영화의 주제가 그렇다는 이야기는 결코, 절대 아님은 이 글을 혹시라도 읽게 될 누구나 아시겠지.

https://www.youtube.com/watch?v=0qWEFa4tghU&t=3573s

'컬쳐 스코프' 카테고리의 다른 글

| 고금소총이 서울대 선정도서였다면? (0) | 2020.12.16 |

|---|---|

| 정확한 이름을 부른다는 것은 얼마나 중요한 일인가 (0) | 2020.12.15 |

| 평생 곁에 두고 함께 갈, 벗 같은 책 (1) | 2020.12.15 |

| 8년의 기다림... 다시 그의 시간이 시작된다 (0) | 2019.10.17 |

| 왜 클래식 음악 용어는 이탈리아어로 만들어졌을까? (0) | 2019.08.26 |